观点

EOR(Employer of Record)是全球用工解法,还是一场资本游戏?

HRTech概述:在全球远程办公日益普及、跨国用工需求日趋增长的背景下,“Employer of Record”(EOR,名义雇主)这一模式迅速走红,成为人力资源科技公司竞相宣传的卖点。但这真的是全球招聘的灵丹妙药,还是被精心包装的“合规外衣”?知名HR科技观察者、分析师 Matt Charney 在这篇犀利长文中,深度揭示了EOR平台背后的商业模式、法律风险与战略误区。Matt Charney 的文章不仅系统梳理了Deel、Rippling、Remote、Papaya Global等EOR代表企业的操作逻辑,还毫不避讳地指出:尽管EOR表面上为企业提供了便捷的全球雇佣路径,但其本质仍是一种高溢价的中介服务,可能掩盖了供应商锁定、合规责任转嫁、以及战略延迟等深层问题。

对于正考虑全球扩张的企业而言,Matt Charney 提出明确建议:EOR可以是进入新市场的“短期桥梁”,却不应成为长期用工的“终点策略”。HR与招聘负责人必须回归初心,清晰界定EOR的适用场景,审慎评估平台能力,并始终将“人”置于合规与效率之上。

这篇文章不仅是对EOR市场的冷静剖析,更是对“全球人才战略”是否真正可持续的深刻反思。无论你是创业者、HRD,还是国际化的HR服务提供商,都值得认真一读。以下是正文:

现在,有一个新的缩写词正在HR科技圈大行其道,各家厂商纷纷将它加进融资PPT里(不,不是“AI”),而是 EOR——Employer of Record,名义雇主。

说实话,这听起来确实不太“性感”。

什么是EOR?

简单说:你想在德国雇个顶尖工程师,或在巴西招个增长黑客,但你不想设立本地公司、搞懂外国税法,或者不小心触发某个政府的审计。

EOR平台——比如Rippling、Remote、Papaya Global、Multiplier,还有其他几百家长得差不多的——会以你的名义成为“法定雇主”,处理工资发放、合规、福利,以及你不想碰的各种繁琐事务。

听起来是不是很美?

确实是——直到你发现你其实是在付高价,雇一个光鲜的“中间人”,在你完全不了解的国家里按下“发工资”按钮,基于一套可能根本站不住脚的合规架构。

工作无国界,但风险也一样

我们怎么走到今天这一步的?其实,EOR这个概念并不新,几十年前就存在,常常藏在某些外包合同的角落,或某些国际商业咨询服务协议中。那时候,我们通常称之为“外包”或“离岸用工”——典型的里根时代遗产。

然后,疫情来了(你还记得吧?),大家都远程办公了,于是每家VC支持的初创公司都开始喊:“雇佣全世界最优秀的人才!”尤其当“全世界”意味着不需要提供医保、401(k)、或体面的薪资时。

全球招聘不再只是财富500强的专利,即便是刚拿了几百万美元种子轮的小公司,也能招个波兰的程序员,哪怕他们对那里的劳动法一无所知。

于是,新的EOR平台就来了:界面漂亮、融资充足、自称“下一代全球雇佣解决方案”,按SaaS倍数收费——在如今的“资本寒冬”里,这种故事太容易讲。

“点击一次,在150+个国家雇人”——这确实比“外包”或“离岸”听起来更动人,虽然本质是一样:用高利润率去买便宜劳动力。

但它们不会告诉你:你进入的是一个合规碎片化、费用虚高、合同模糊的世界——当事情出错时,你很可能孤立无援。

EOR靠什么赚钱?

剧透一下:不是靠为雇主省钱。

大多数EOR平台运作的是一种简单却极具吸引力的商业模式——特别对那些按ARR和营收估值的VC来说,简直“印钞机”:

每位员工每月收固定费用,或按工资比例(通常10–15%)收取;

福利方面加价(反正你也没法在韩国去比价医保);

额外收取签证服务、股权激励、法律支持等“高级服务”费用。

你只要在六七个国家雇个几十人,这些加起来就是一大笔开销——只为了“你不拥有你的人”。

这对EOR来说,是个完美的生意模型。

对想延长现金流的小公司来说?就不那么妙了——这些“平台”对客户收取的费用,说好听是“服务溢价”,说难听点,近乎高利贷。

EOR到底是HR解决方案,还是一场空壳游戏?

表面看,EOR就像是一种银弹,帮你快速进入海外市场,不设本地实体也能雇人。但深入看?水很深。

我们先说法律风险。在一些国家,比如西班牙,只有经过官方认证的派遣机构才有资格提供EOR这类服务。

欧盟最近确实有一个“似乎支持”的判决——只要企业不对员工进行日常管理就行。可问题是:你不管人,那你还雇他干嘛?

再来是“常设机构风险”(PE风险)。如果你通过EOR雇佣的员工在当地创造营收、受你直接管理,那你仍然可能触发税务或商业登记责任。

EOR平台会说他们搞定了。你的会计可能会告诉你:你最好再核查一遍。

别忘了“供应商锁定”:你在5个时区雇了30人,一旦你想换平台或自建实体?就像工资发到一半突然换系统一样——代价惨重,风险极高,可能直接断送职业前途。

这是一场“圈地运动”

别搞错了,这是一场圈地竞赛(或者说淘金热)。

EOR市场从2022年的19亿美元,预计将在2028年增长至60–120亿美元,视你参考哪份分析报告而定(当然,也取决于有多少平台烧光钱或被并购)。

原因很简单:投资人喜欢“订阅式收入”,喜欢“粘性高、毛利高、刚需”的生意。EOR正是这种模式的典范。

但问题是:多数平台并不盈利。他们靠融资打价格战、争市场、扩地域。可烧钱总有尽头。

到那时?并购、裁员、涨价,会陆续上演。你的EOR平台倒闭了,或者被整合进另一个HR系统?祝你好运,尤其是还要发全球工资的时候。

那该不该用EOR?

答案是:视情况而定。

重点在于:EOR是一个优秀的短期工具,但非常糟糕的长期策略。理由很简单:

它非常适合测试新市场、临时雇佣一位专家,或搭建小团队;

它不适合大规模、长期、战略性用工。

一旦员工开始产生营收、参与管理或担任核心角色,EOR平台就会带来合规风险,并且很难融入你自己的绩效、薪酬、文化体系中。

如果你有明确的五年全球化战略——那你该自己“盖房子”,而不是一直租。

你要的是雇人?那EOR不错。你要的是全球团队?那你得设实体、搞合规、拥有人。

归根结底:EOR是“包装得很好的全球工资代发平台”

它不是在“重塑工作模式”,不是在“重定义HR”,更不是“就业的未来”。

HR和招聘负责人真正需要做什么?

你不需要是全球税务专家,但你需要参与决策。

因为虽然这个决定往往始于法务或财务,但最终责任一定落到HR头上。

员工入职后,是你要回答问题:

他们签的合同到底是什么意思?

为什么他们不能像纽约的同事一样拿奖金?

他们的医保包不包含试管婴儿?

什么时候能转正?能升职吗?

这不是采购问题,这是人的问题。而系统和“自动合规”并不能解决“人”的复杂性。

所以,HR要做三件事:

设定边界:明确哪些情况能用EOR,使用时间不能无限期。

审慎选商:很多EOR其实是贴牌本地服务商,问清他们是否有当地法律实体、是否真实负责合规。

保持参与感:任何“我们打算在某地雇人”的提议,都要问一句:“这个决定有长期意义吗?”

最终提醒:

问题不在于选了哪个EOR平台。而是你忘了自己为什么用它——然后,继续用了太久。

EOR不会消失,市场只会越来越大。但增长 ≠ 价值,便利 ≠ 战略。

如果你真的想建立全球化人才战略,那就从“像一个全球公司”那样思考:

设立实体、理解法律、落地本地化人力战略。把EOR当成桥梁,而不是终点。

下次有人说“我们直接EOR吧”,请你深呼吸,问几个问题,因为——

签字的那个人可能不是你,但出事时,收拾残局的,一定是你。

可以参考HR科技云图的出海服务选择适合的EOR机构:

观点

AI时代的员工敬业度与幸福感危机——我们该怎么办?

HRTech概述:Josh Bersing刚刚发布文章指出,美国职场幸福度与员工敬业度出现严重滑坡。根据 Gallup 数据,全面敬业的员工比例仅为 21%,优秀的管理者仅为 27%;令人担忧的是,66% 的员工处于“痛苦”状态,8%处于“挣扎”状态。同时,世界幸福报告显示,美国幸福排名从 2024 年的第 15 名跌至 2025 年第 24 名,首次跌出前 20 名,现仅略高于波兰、伯利兹与台湾。文章分析背后成因:AI 引发裁员与不确定恐惧感;曾经被推崇的远程与灵活工作被缩减;缺乏对年轻管理者的培训与支持;社会关系被社交媒体与政治撕裂;员工对领导层的信任及公平感下降。

员工敬业度与幸福感的统计数据令人震惊

Gallup 2025 年的数据表明,只有 21% 的员工完全投入工作(比去年下降 10%),只有 27% 的管理者投入工作(下降 11%),66% 的员工处于“痛苦”状态,**8%**处于“挣扎”状态。

还有更多令人沮丧的消息。《2025 年世界幸福报告》显示,美国的幸福感从 2024 年的第 15 位骤降到 2025 年的第 24 位,这是美国首次跌出前 20 名。美国的幸福感仅略高于波兰、伯利兹和台湾,如今已低于英国。

而且,这不仅仅是蓝领或一线工人的问题:正如《华尔街日报》文章《为什么管理者如此痛苦》指出的那样,管理者(27% 敬业度)比去年幸福感低 11%,年轻管理者的感受最糟。只有三分之一的年轻管理者接受过任何培训,而且他们的管理跨度还在不断扩大。

我认为,管理者可能是受人工智能直接影响最大的群体。他们不仅被要求裁员、提高产出,还被期望在很多已经力不从心的情况下“改造”团队。

然后是恐惧的问题。由于 DOGE、各种关于 AI 消灭工作的文章以及大量裁员,86% 的员工表示在工作中经常感到“恐惧”,**34%**的人害怕发声。他们害怕什么?害怕 AI 抢走工作、害怕被淘汰,或干脆害怕被忽视。

(Adecco 对 8 万名员工的全球调查发现,40% 的员工担心工作稳定性,其中人工智能被列为这种恐惧的第一来源。)

为什么会发生这一切?

正如我在下方视频中讨论的那样,关于员工和劳动力幸福感的源源不断的调查和报告,源自多种因素的结合。

远程工作刚刚习惯了灵活性,却被“拉回”办公室。AI 技术人员过度推销他们的工具,并说服 CEO 裁员。政治和社交媒体削弱了我们的社区感、友情和善意。

《世界幸福报告》认为幸福有六个因素:

人均 GDP(财富)

社会支持(在遇到困难时是否有人可以依靠)

预期寿命(寿命长短与健康质量)

选择生活的自由(人们对自己生活控制和决策能力的感受)

慷慨(慈善捐赠、志愿服务以及帮助陌生人的意愿)

腐败感知(对政府和商业腐败的认知)

当我们观察美国的幸福状况时,问题很明显。尽管 GDP 上升,但社会支持显著下降(19% 的年轻人表示没有可以依靠的人)、预期寿命下降、自由度下降 15%、腐败感知下降近 20%。正如那句老话所说,金钱并不是幸福的来源。

在实际生活中,还有很多问题:加沙和乌克兰战火不断;美国政治极度两极化;关税战让国家对立;商业领袖们忙于追赶 AI,而 AI 现在主导着股市估值。

如果你在普通的一天打开 CNBC,你会看到大多数记者在将公司的业绩与 Nvidia 或 Microsoft 比较,并想知道“他们如何才能跟上”。这给 CEO 带来了更大的压力,公司在不确定中手忙脚乱地重组、转型或裁员,试图成为一家“超级员工公司”。

还有那些 AI 评论员,他们告诉我们“超级智能”即将到来。尽管听起来荒谬,但这让人们更加担心。

四天工作制?还是 72 小时(996)工作制?

现在我们来谈压力问题。尽管我们梦想着 AI 能带来四天工作制,但科技公司现在却走上了中国的路线,要求员工在周六工作。这被称为“996”,即早 9 点到晚 9 点,一周 6 天。在工作岗位稀缺的情况下,一些雇主能够强制执行这种规定。(风投似乎很喜欢这种方式。)

事实上,中国现在真的在实行“007”——从午夜到午夜,一周七天,只是采用轮班制。

“如果你想建立一家价值 1 亿美元的公司,你可以每周工作五天。但如果你想建立一家价值 100 亿美元的公司,你就必须每周工作七天。”——某知名风投

我们对四天工作制做了详尽的研究,大多数学术研究表明,生产力(每小时的实际产出)在每周 30–35 小时时达到峰值。当人们的体力极限被突破时,他们可以靠喝更多咖啡来支撑,但工作质量会下降。而软件公司是少数几个经常接受持续存在的缺陷的行业之一。

我认为,大多数人都不希望自己的汽车、飞机或医疗设备是由一个为了赶进度在周六加班的人设计或制造的。是的,iPhone 是由疲惫的中国工人制造的(我建议你阅读《Apple in China》了解详情),但苹果对质量的专注克服了倦怠的工作条件。

我们如何应对这些问题?(基于多年的研究)

这些问题很复杂,正如我们下面的框架所示。我将解释其中一些主题,并推荐我的书《Irresistible》。注意:下面讨论的所有研究及更多内容可在 Galileo 和 Galileo Learn 中找到。

重新思考“财务优先”先从基本问题开始:你的唯一商业目标是赚钱吗?如果是这样,你可能会忽视“持久的组织为股东带来最佳回报”这一事实。投资人力资本,你会发现这是你唯一会增值的资产(机器甚至软件都会老化)。

将使命感与问责制重新聚焦我们遇到的最佳公司在“使命感”和“问责制”之间保持强大平衡。他们对产品和客户有不懈的关注,同时也会彼此问责。最近几位客户告诉我,他们的文化“太友好”。人们不愿进行困难的对话,因此绩效问题得不到解决。我听到的最佳做法是使用“张力时间(Time under Tension)”的概念,迫使人们在情况不佳时彼此交流。

尽量避免过度招聘在我们的系统性 HR 研究中,我们发现太多公司认为所有问题都可以通过雇佣下一个专家来解决。这不仅非常昂贵,而且大多数“专家”不会久留。是的,我们希望建立人才密度,但你可以在公司内部找到优秀人才,而不必总是向外寻找。

慷慨投资于员工发展平均公司每年在每位员工的发展上只花费 1,200–1,500 美元(约占工资总额的 1.5–2%)。要确保这些钱花得值得,不要浪费在没人会用的一堆课程上。我们建议采用动态学习模式,例如 Galileo Learn 和其他新兴平台。学习可以提高生产力、质量、创新和敬业度。因此,将发展性任务、临时项目、岗位轮换和灵活安排视为学习、成长和提高生产力的机会。

打造动态组织:让人能够变换角色现在 AI 已经到来,我们都在面对职位变化、新角色和新的业务流程。PwC 的 CEO 调查支持我们的研究:那些经常调动人员的公司,其盈利能力比不这样做的公司高 27%,而且员工更敬业、更幸福、更高效。

公平支付,而不仅仅是高薪薪酬固然重要,但它的重要性可能没有你想象的大。我们关于薪酬公平的研究发现,薪酬的公平性和透明度比薪酬水平本身重要七倍。确保你的薪酬与当地生活成本、技能水平和市场保持一致。在福利方面,要了解本地需求——在一个城市,健身房会员资格可能远不如物理治疗补贴有价值。

学会欣赏、感谢并认可员工人类不是机器:我们都渴望被欣赏。一句简短的感谢、一次正式的表彰,甚至一个强大的社交认可平台,都能改变公司的运作方式。那些只是一味索取、很少奖励员工的公司,总是深陷倦怠之中。你可以通过专注于善意来避免这种情况。我们的研究显示,拥有高认可文化的公司,其自愿离职率比同行低 70%。

践行企业公民责任虽然现在这并不流行,但请记住,作为私营部门领导者,你也有公民责任。我们对待员工、商业伙伴、供应链和社区的方式非常重要。这包括 DEI(多元化、公平性和包容性)、社区参与、归属感以及我们称之为“员工激活”(倾听员工)。伟大的公司也是伟大的公民,这些投入构成了员工幸福、满足和意义的基础。

拥抱宽容、灵活和启发性最后,让我们记住以人为本的领导力基础。我们是人,不是机器。我们需要休息,我们有情感,有时会脆弱,也会犯错。是的,我们希望员工表现出色,但正如我们在疫情期间学到的那样,照顾好人,是照顾好业务的最佳方式。

是的,员工敬业度确实很重要最后一点,正如我在《Irresistible》中所描述的,企业中的员工敬业度呈钟形分布。虽然平均分是 3.4(满分 5 分),但许多公司表现得更高。这些“不可抗拒型组织”在长时间内始终优于同行。如果你希望你的业务长久发展,就要照顾好你的团队。

观点

Josh Bersin:人工智能能战胜人类直觉做决策吗?不可能

多年来,我们一直在争论 AI 是否能用于人类决策,比如:该雇佣谁?该提拔谁?薪酬多少合适?以及数百种其他决策。领导者每天都面临复杂、艰难的抉择——我们能信任 AI 来替我们做决定吗?

我的观点是:不能。

什么是直觉?什么是情绪?

我们都知道所谓“第一类思维”(Type 1 Thinking)——也就是直觉反应——在我们日常生活中扮演着主导角色。比如你见到一个人、坐在一个会议中,突然就知道“该雇谁”或“该怎么做”,即使数据很难查证。

我最近深入研究了遗传学、情绪与直觉,并得出结论:再强大的 AI “超级智能”,也无法替代我们的情绪。而这些情绪,来自我们的成长背景、过往经历,甚至基因组成——往往比数据更具洞察力。

作为一名工程师,我当然推崇数据与科学,因此并不是在否定算法与数据驱动决策。但我在人力资本领域的研究一再证明,是“人类直觉”在补充、辅助,并最终确定那些 AI 给出的建议。

AI 做决策的局限性在哪里?

AI 系统依赖“概率神经网络”进行训练,模型会从已有数据中学习,再用来判断新信息——写一段代码、生成一张图、创作一篇文章,它做得确实很出色。这是因为它可以瞬间把所有训练内容当作一个巨大的“数据集”,并用向量计算给出答案。

但这都基于一个假设:数据本身就足够全面,能够包含足够多的观点和洞察。如今,大多数大型 AI 实验室已承认“可索引的数据已经用尽”,所以开始制造“合成数据”——也就是 AI 用已有数据生成新数据,以此来扩充模型。

问题来了:这些数据缺失了什么?

如果你研究情绪理论(至少有六种主流理论),你会发现大多数观点都认为,一个人“对一件事的感觉”源于其生活经历、刺激源(所见所闻所感)以及基因。而“基因”这个维度,则是几百万年人类进化的产物。

所以即使某个商业决策在逻辑上是合理的,但我们每个人对数据的解读都是不同的,而我们的反应也由经验和人性所驱动。这就是为什么在一个高管会议上,大家面对同一组营收与市场数据,却会得出完全不同的结论:

比如一个人说:“我们做得不错,该庆祝!”另一个则说:“为什么没更快增长?我们本可以更好!”

为什么人类决策更有优势?

人类互动千差万别,有人积极进取,有人保守稳重。这种“直觉差异”正是一些公司在市场中脱颖而出的关键。

那这种直觉来自哪里?来自我们几百万年的进化历史与独特的“表观遗传能力”(epigenetic capabilities)。换句话说,人类智能与直觉,源于我们的家族基因、成长经历与历史背景。

以我自己为例:父亲那边是音乐家与科学家,母亲家族是商人。我最终成了一个热爱商业与人力工作的工程师。而因为父母都是企业家,我也成了一个有野心、敢冒险、喜欢挑战的人。

这些人类“能力”,本质上是历史和基因的组合,它们在我们的情感、直觉、性格和智慧中展现出来。

AI 决策能超越人类吗?绝不可能。

很多人用丹尼尔·卡尼曼的书《思考,快与慢》来解释这个问题。书中提出:

“快速思维”是直觉,

“慢速思维”是分析。

尽管这个划分广受欢迎,但现实更复杂。AI 在“慢速分析”方面确实做得不错,但仍然极其“幼稚”。

比如让 Grok 来解释“杰弗里·爱泼斯坦事件”,它会给出一段生硬的描述,但完全没有触及人类直觉所捕捉到的“这是个肮脏、混乱、令人羞耻的丑闻”。

我想表达的是:无论 AI 如何发展,也无论企业在数据中心上投入多少资金,它都无法复制人类在基因、历史与演化层面累积的智能。

举几个例子你就明白了:

当你开车经过街口,看到一个小孩站在路边,你的本能反应是“她可能会突然冲出来”。

当你在会议中感到“这个决策不对”,你会下意识决定“我们先别急,明天再看看感觉”。

而 AI 呢?它只会基于逻辑推演立即给出一个“答案”。

总结:人类直觉,在AI时代更重要

这种“情绪 + 本能 + 遗传”的判断力,正是人类与众不同的关键所在。

正因如此,我们才会有乔布斯与盖茨的不同,马斯克与奥特曼的差异。我们必须正视并尊重这些“人类智能”的组成部分,它们比以往任何时候都更重要。

观点

员工体验平台的演进:推动 AI 转型的关键引擎

员工体验平台(EXP)正在成为企业 AI 转型的关键基础设施。EXP 不再只是HR工具,而是推动组织学习、透明沟通和员工赋能的核心平台。研究提出五大战略:以人为本、自下而上、持续学习、透明沟通和实时优化。案例包括 Microsoft 的 HR AI 转型、ASOS 的 AI 自动化、Clifford Chance 的法律文书 AI 起草。EXP 赋能组织实现敏捷变革和AI落地。

AI 正在快速改变职场——不仅是技术,更是组织文化与工作方式的深刻变革。

人工智能(AI)的广泛应用为生产力、效率和业务增长带来了前所未有的机遇。然而,AI 转型并不仅仅意味着“部署新技术”,它实际上深刻地重塑了员工体验,影响着组织文化、团队协作方式与工作流程。

在这一转型过程中,员工体验平台(Employee Experience Platform,简称 EXP) 正逐渐从传统的 HR 工具,演进为推动企业成功实施 AI 的关键引擎。EXP 不再只是一个用于请假或查政策的门户,而是集成沟通、学习、协作、数据与自动化的智能化平台,帮助组织推动 AI 采纳、提升员工准备度,并确保 AI 真正带来业务价值。

员工体验平台的演进

EXP 的初始功能主要是处理事务性流程,如请假申请、薪资查询等。但如今,随着 AI 技术的发展,EXP 已演变为智能化的交互中心,集成以下核心功能:

跨系统的员工沟通与协作

提供关于 AI 使用和员工情绪的实时洞察

支持个性化的学习与技能建设

自动化重复任务,让员工专注于更有价值的工作

同时,得益于 AI Agent 的融入,如今的 EXP 变得更易使用,员工可通过自然语言与系统交互,实现跨系统流程操作,无需再进入多个事务性系统。

因此,EXP 不再是“可有可无”的系统,而是 企业 AI 成功转型的关键基础设施。

企业 AI 转型案例

我们调研了三家具有代表性的公司,探讨他们在 AI 转型中如何借助 EXP 实现落地与成效:

1. ASOS(线上时尚零售)

部署 Microsoft Copilot 与 Microsoft Viva 赋能多业务部门

用 AI 驱动 HR 案例处理工具,提升服务效率

通过自助服务门户精简事务流程

用自定义 AI bot 自动完成可持续认证流程

成果:员工生产力提升、参与度增强、AI 无缝落地

2. Microsoft(打造 AI 驱动的 HR 部门)

通过 Viva 学习模块开展 AI 培训

自助 HR 工具增强员工支持体验

实时分析 AI 使用情况,持续优化策略

成果:HR 效率显著提升,数千名 HR 领导参与 AI 社群

3. Clifford Chance(国际律所)

用 AI 起草法律文件,为律师提供初稿

借助 AI 语言工具跨越法律语境差异

利用 AI 管理法律知识,快速找出相关案例

成果:文书效率提升、知识共享加速、决策更精准

AI 转型的敏捷性要求

与传统变革不同,AI 推广不是一次性事件,而是一个 持续试验、迭代和适应的过程。因此,企业需具备“变革敏捷性”(Change Agility),用灵活的机制推动员工学习和组织协同。

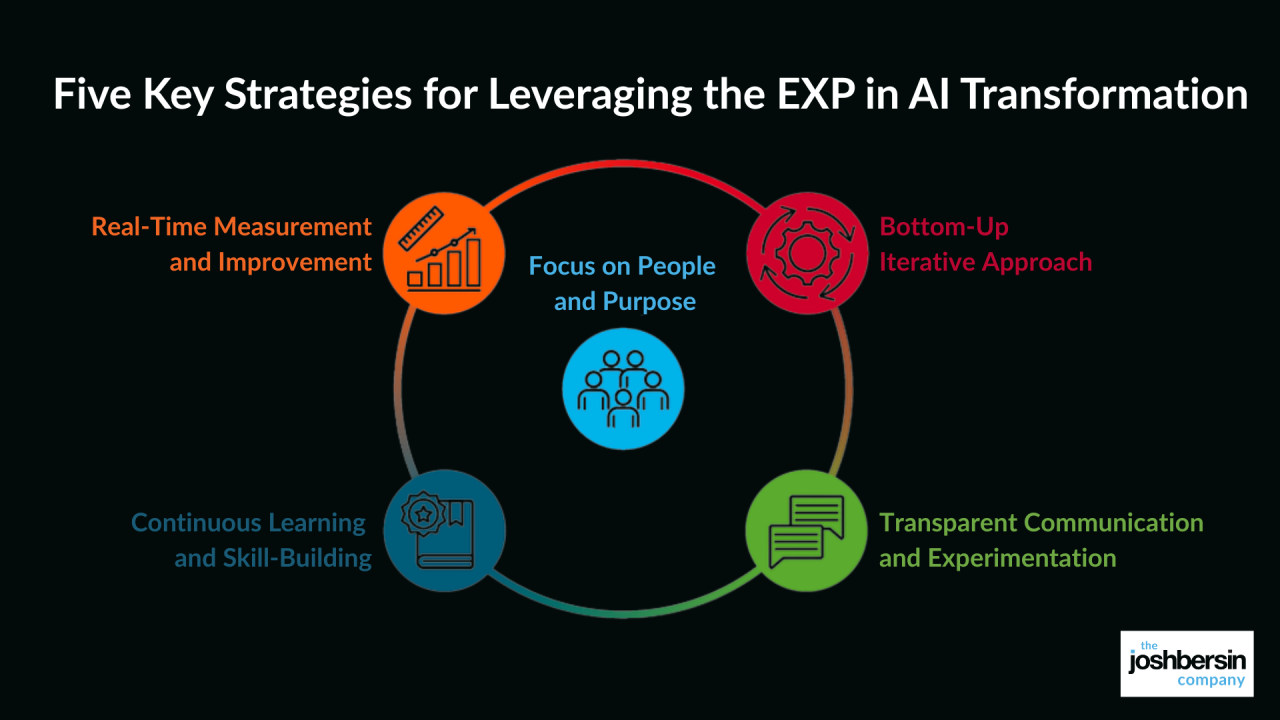

借助 EXP 实现 AI 成功的五大战略

我们总结出五个成功企业在 AI 转型过程中普遍遵循的策略,而 EXP 是支撑这些策略实施的核心平台:

1. 以人为本与目标导向(Focus on People and Purpose)

AI 的导入需与组织使命、价值观和员工需求保持一致。EXP 可确保所有 AI 工具围绕员工体验设计,提升参与度、工作效率和福祉。

📌 案例:Microsoft HR 借助 Viva Amplify 定制 AI 推广内容,让 HR 团队及时获取战略沟通信息,确保 AI 项目与业务目标保持一致。

2. 采用自下而上的迭代方法(Bottom-Up, Iterative Approach)

AI 转型不能靠高层指令推动,而应依赖一线员工的反馈与试验。EXP 通过实时反馈与学习机制,让员工在实际工作中试用、迭代与优化 AI 工具。

📌 案例:ASOS 借助 Viva 社区功能发起“Work Smarter”活动,员工可在平台上公开交流 AI 使用案例,形成知识共享文化。

3. 鼓励透明沟通与试验精神(Transparent Communication and Experimentation)

员工需要明确知道 AI 工具的使用场景、目的与风险,才能建立信任并积极参与。EXP 提供结构化、公开的试验机制,确保过程透明。

📌 案例:Clifford Chance 在 Microsoft Viva 中嵌入 AI 工作流程,员工可以实时测试 AI 辅助起草功能,同时了解其运行逻辑。

4. 推动持续学习与技能建设(Continuous Learning and Skill-Building)

员工必须掌握 AI 基本素养,才能有效融入 AI 工具。EXP 提供基于角色定制的学习路径,支持技能升级与长期成长。

📌 案例:Clifford Chance 借助 Viva Learning 培训员工 prompt 工程、AI 素养与数据分析技能,为 AI 工具的使用打下基础。

5. 实现实时度量与持续优化(Real-Time Measurement and Improvement)

与传统 IT 项目不同,AI 推广必须持续监测并快速调整策略。EXP 提供实时分析能力,帮助企业追踪员工情绪、生产力与 AI 使用情况。

📌 案例:Microsoft HR 借助 Viva Insights 实时追踪 AI 使用频率、员工负荷减轻情况与情绪变化,以便动态调整 AI 战略。

HR 在 AI 转型中的新角色

在 AI 重构工作的过程中,HR 部门不再只是支持者,而是:

主导员工技能升级与再培训

协助重塑岗位定义与工作流程

在 HR、IT 与业务之间架起 AI 战略桥梁

落实负责任 AI 政策,确保 AI 应用符合伦理与企业文化

HR 将在未来的 AI 时代中扮演 “战略引导者 + 管理变革催化者” 的核心角色。

行动建议与未来展望

企业若想在 AI 转型中取得成功,应当:

✅ 采用“变革敏捷”思维,持续学习、实时迭代

✅ 建立 AI 驱动的员工体验平台,支持流程与文化融合

✅ 打破 HR、IT、业务之间的壁垒,实现跨部门协同

✅ 实施实时度量机制,根据反馈不断优化 AI 战略

EXP 已成为企业迈入 AI 未来的基础设施。

AI 将持续重塑职场,但决定 AI 成败的关键并非技术本身,而是组织是否能让员工真正拥抱 AI、用好 AI。

EXP 不再只是一个 HR 工具,而是打造学习型组织、推动信任建设和灵活变革的“中枢神经系统”。企业若想在 AI 驱动的时代中保持竞争力,就必须把员工体验放在战略核心位置。

作者:Kathi Enderes | 全球研究与行业分析高级副总裁 | Josh Bersin Company

观点

Josh Bersin专栏:“人才情报市场”爆发,AI 如何重塑招聘、技能与决策?

HRTech概述:在当今数据驱动的时代,“人才数据” “People Data ”已成为企业最重要的资产之一。Josh Bersin 在其最新分析中指出,人才情报市场正在快速发展,形成从数据收集(如 Rhetorik)、数据建模(如 Lightcast、Revelio)、到智能平台(如 Galileo、Seekout)的三层架构。Lightcast 收购 Rhetorik 不仅加强了全球人才画像能力,还拓展至销售与营销数据领域。借助 AI,企业HR如今能通过对话式系统实现招聘推荐、技能评估、内部流动等多项功能。这场由数据与AI驱动的革命,正在重塑HR的专业边界。

原文题目:People Data For Sale: How The Talent Intelligence Market Works

作者:Josh Bersin · 2025年7月16日

在我们经济中,**“人力数据市场”**是最具活力和影响力的部分之一。每位招聘人员、选址专家、人力资源高管、经济学家、大学校长和政府规划者都希望知道:哪些岗位在增长?哪些技能最受欢迎?薪资趋势如何变化?还有更多相关洞察。

虽然很多人了解美国劳工统计局(BLS)发布的公共调查数据,但在其背后,有一个更加先进、由 AI 驱动的产业:“人才数据市场”。

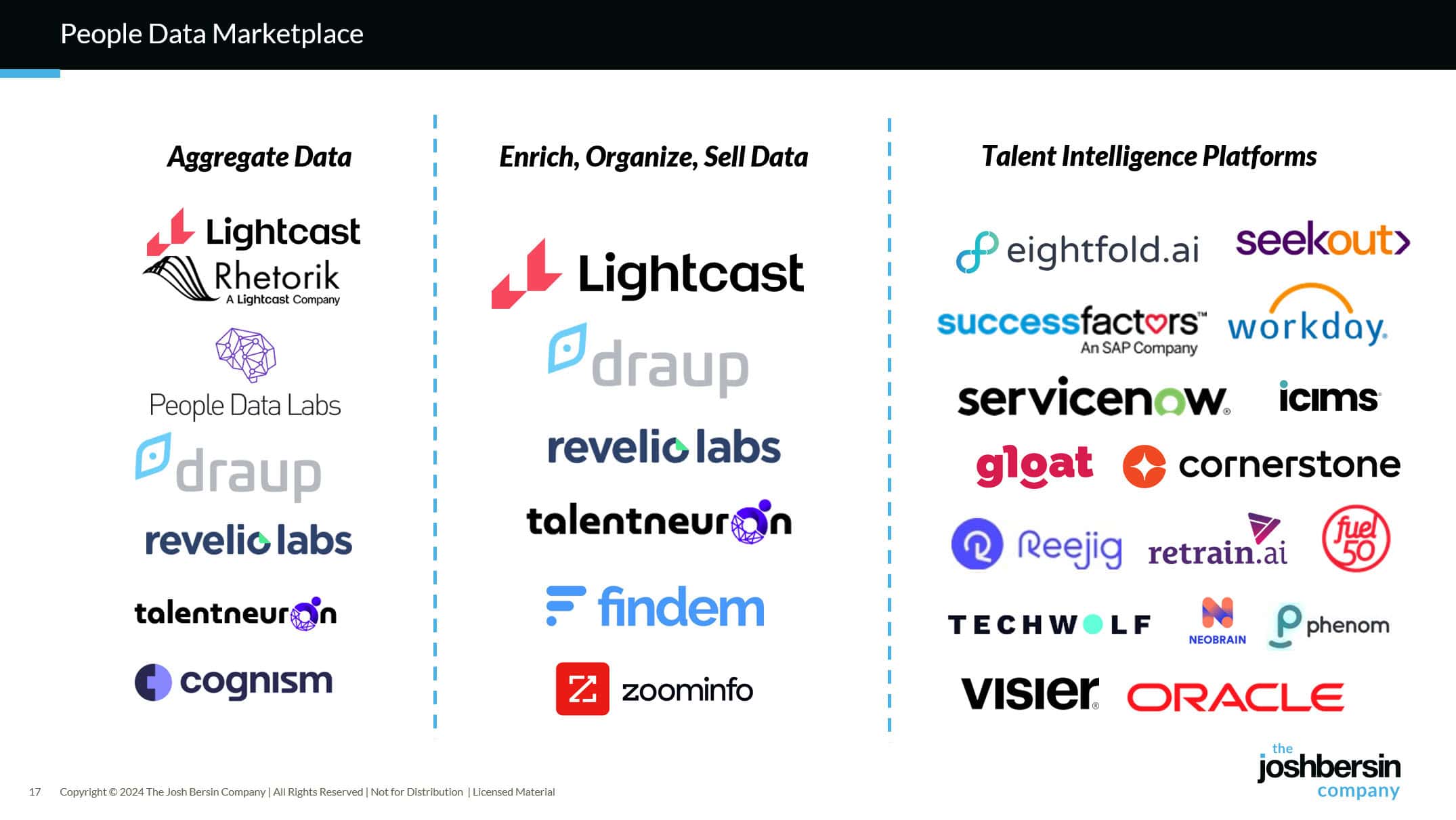

人才数据市场的结构

几十年来,像 Monster.com、LinkedIn 等公司,以及其他数百家公司,通过算法抓取了关于个人、职位和企业的信息。最初,他们这么做是为了开发产品和服务。但如今,**“数据采集本身”**已成为一项庞大的商业活动。

大致来说,该市场可以分为三类供应商,且部分公司跨界经营。

第一类:数据聚合商(Data Aggregators)

代表企业包括:Rhetorik(已被 Lightcast 收购)、Lightcast(职位市场数据)、People Data Labs(PDL)、SignalHire、Revelio Labs、Cognism、Coresignal、Draup、Talent Neuron 等。

这些公司专注于大规模采集专业个人档案数据,信息来源包括公共记录、网页抓取(例如 LinkedIn 的公开资料)以及与一些小型数据供应商的合作,有些合作甚至涉及隐秘运作(如以色列的情报公司)。

部分聚合商如 Revelio、Draup、TalentNeuron、Lightcast 等,也会直接销售产品,因此在某种程度上也属于第二类供应商——数据整理与建模者。

第二类:数据整理与建模商(Data Enrichment & Organizers)

这类公司会将数据进行分类、构建技能模型、统一职位名称等,将海量非结构化数据组织成可用信息。他们的价值在于推理、日常更新以及与通用框架的整合。

代表公司包括:Lightcast(领先者)、Draup、Revelio Labs、TalentNeuron、Findem、ZoomInfo 等。后者多聚焦于销售与金融领域。

他们的技术团队会处理每天新增的数百万条记录,将其整理成职业分类体系(例如职位模型、职业编码),并推演出一个人的技能、雇主、教育背景、薪资与地理位置等信息之间的关联。

随后,这些数据会以 API 接口、数据连接器等形式供第三方平台调用。

这类数据处理非常复杂。例如,一个人的数据链会包含教育、技能、工作经历、雇主、所在城市等;这些又会连接到公司层级的信息,包括企业历史、产品、投资和技术项目等。

当这些公司把数据组织得足够好时,可以回答如下问题:

哪些职位越来越值钱?

AI 工程师的技能是如何细分的?

电动车工程师需要哪些新兴技能?

哪些能源科技正在崛起?哪些公司在使用?我要如何找到这些人才?

这些能力,将使得使用这些平台的企业在人才市场上领先对手数倍。例如,很多公司用 Lightcast 进行选址决策,投资金额甚至高达数亿美元。

第三类:人才智能平台(Talent Intelligence Products)

这是产业链的第三环节。

这类公司(包括几乎所有 HR SaaS 厂商)将上述数据集成进企业的招聘系统、技能分析、规划、内部流动等流程中。它们的任务是将外部人才数据与企业内部数据融合,从而使 HR 系统变得“智能”。

举个例子:你想为某项目寻找最适合的市场或工程人才,但公司 HR 系统只记录了职称和学历。借助上述数据平台,这些系统可以告诉你:谁才是真正合适的人选?甚至还能预测谁具备晋升潜力。

人才数据市场的高价值应用场景

该市场主要面向四大类终端用户:

企业客户:用于人力规划、招聘分析、技能战略。

教育机构:用于课程设计、学生就业评估、经济影响评估。

政府单位:用于经济发展、政策制定和劳动力投资。

销售与市场团队:用于线索生成、市场细分和客户画像构建。

对企业来说,这类数据对增长与绩效至关重要。随着 AI 系统普及,对高质量人才数据的需求也越来越高。

例如,Galileo 是一款直接接入 Lightcast 数据的 AI 工具。你可以上传10位员工的姓名、职位、简历和会议记录,让 Galileo 进行能力评估、对比与基准分析。这一功能可用于绩效管理、发展辅导、岗位设计与招聘决策。

Josh 本人还尝试过让 Galileo 分析过去 6 个月的公司会议数据,它能自动识别出员工姓名、技能强项与弱项,有些甚至是他自己之前未曾意识到的。

更重要的是,这只是冰山一角。通过这些数据+AI,企业可以:

智能筛选候选人

分析薪酬与外部趋势对比

进行绩效分析与技能对标

而这一切,都可以通过像 Seekout、Galileo、Eightfold 等 AI 系统实现,进入“对话式分析”新时代。

最新动态:Lightcast 为何收购 Rhetorik?

作为行业巨头,Lightcast 最近收购了数据采集公司 Rhetorik。这不仅增强了其人才画像数据源,还标志着其正式进军营销与销售数据市场。

目前 Lightcast 已覆盖三大市场:企业、教育与政府。此次收购将:

丰富 Lightcast 的员工数据维度

拓展销售/市场线索类数据应用

强化其在技能建模、薪酬基准、职业路径等方面的领先地位

借助现有数据科学团队,Lightcast 有望在多个市场领域实现倍增式增长。

AI 正在加速这个市场的演进

Josh 在播客中指出,AI 工具如 Galileo、Microsoft Copilot 等,让每位 HR 或管理者都能轻松使用这些复杂的数据系统。

你不再需要编写报告或查询数据库,只需提问,系统即可给出有洞察力的答案。

Lightcast 也正是意识到 AI 驱动的市场机会,才会加快产品布局,以巩固其市场领先地位。

观点

从美国招聘网站裁员,看就业市场的深层重构—AI主导招聘入口,蓝领市场韧性凸显,平台价值面临重估

HRTech概述:2025年7,招聘行业接连迎来冲击:Indeed裁员1300人、Glassdoor被整合、CareerBuilder与Monster宣告破产、ZipRecruiter股价腰斩。传统“职位广告+流量”模式正被AI快速取代。同时,ADP数据也显示:白领岗位同比下降12.7%,而蓝领岗位需求相对稳定。招聘正发生深层结构性转移。你认为未来企业还需要传统招聘平台吗?你所在公司是否也开始使用 AI 工具招聘了?

以上仅代表美国市场的情况,我们做一个参考,国内的情况你怎么看?

2025年7月,日本人力资源服务巨头 Recruit Holdings 再次宣布重组其 HR 科技部门,裁员约1300人,约占该部门员工总数的6%。此次调整涉及旗下的 Indeed 和 Glassdoor,其中 Glassdoor 将正式并入 Indeed,原CEO也已确认将在10月离职,平台独立运营时代宣告结束。Recruit Holding的 CEO 也是目前Indeed 的CEO Deko 在发给员工的内部信中写道:“AI 正在改变世界,我们必须适应,并确保我们的产品能够真正为用户提供卓越体验。”

这已是 Recruit 旗下 HR 科技业务三年来的第三轮大规模裁员,自2023年以来,仅Indeed一家公司累计裁员人数就已超过4000人(2023年2200人,2024年1000人,2025年这次),影响范围涵盖全球产品、市场、人力资源及研发团队。然而,这场变动并非孤例,而是整个美国招聘科技行业深度震荡的缩影。

招聘平台集体调整,传统模式遭遇全面冲击

除了Indeed,行业内多个知名招聘平台也已陷入结构性困境。2025年6月24日,CareerBuilder 与 Monster Worldwide 的母公司 Zen JV, LLC 及其旗下9家子公司正式在美国特拉华州申请了Chapter 11破产保护,标志着北美招聘平台两大代表性品牌正式走向终章。此次破产涵盖包括 CareerBuilder、Monster Worldwide、CareerBuilder France、Monster Government Solutions、FastWeb、Luceo Solutions 等在内的10家实体。根据法院文件披露,Zen JV 负债总额高达5亿美元,主要集中在市场推广、技术服务、法律费用等长期应付款项,资产规模则不足1亿美元。

更令人警醒的是,该集团已公开表示“当前无能力向普通无担保债权人偿付”,预计仅能在破产管理期间支付行政费用。这不仅是一场财务重组事件,更是AI技术变革与平台商业模式失灵交织下,传统招聘平台集体“退场”的标志性时刻。

科技招聘平台 DICE 的母公司 DHI Group 也在6月宣布裁员约100人,占其总员工数超过30%。即便是公开市场上的幸存者,如 ZipRecruiter,也面临严重的增长压力。其股价在2021年上市初期曾达到每股24美元以上,而截至2025年7月,已跌至不足12美元,市值缩水超过50%。2024年年报显示,其营收同比下降近8%,净利润出现连续两个季度负增长。

此外,大型招聘服务公司如 Randstad、Robert Half、ManpowerGroup 等,也都在2024年底至2025年初陆续下调年度营收预期。其中,Robert Half在其2025年Q1财报中明确指出“招聘需求持续低迷,白领岗位需求尤其不稳定”,并削减了近10%的内部招聘职位。

白领岗位下滑,蓝领市场韧性仍在

招聘平台的收缩,背后是白领岗位持续萎缩的宏观现实。根据 ADP 发布的2025年6月就业报告,美国私营部门当月净减少3.3万个岗位,为过去一年中最严重的月度下滑之一。而下滑的重点集中在信息、金融、教育与专业服务等“白领板块”。

相对而言,蓝领市场仍表现出一定的韧性。数据显示,6月制造业新增岗位1.5万个,建筑业新增9000个,运输与仓储岗位持平或微增。Revelio Labs的职位发布数据也印证了这一趋势:截至2025年第一季度,白领岗位发布同比下降12.7%,而蓝领岗位下降幅度仅为11.6%。

换句话说,并非整个就业市场都在收缩,而是招聘平台原本依赖最深的中高端白领市场正在发生结构性转移。同时,中小企业、制造业和本地化服务企业越来越倾向于通过私有化渠道或AI系统直接招聘,而非依赖传统平台。

AI招聘工具替代平台功能,入口权力正在迁移

更具颠覆性的,是 AI 技术对招聘流程的全方位替代。Paradox.ai 等AI平台已将简历筛选、候选人沟通、面试安排等环节自动化运行,企业平均可节省5至7天的招聘周期,并显著降低人工操作成本。 SmartRecruiters 在2025年初推出的 Winston 平台,更是几乎实现了招聘流程的全链路自动化,从岗位描述生成、候选人匹配到跟进面试与录用,全程无需人工介入。

而 Shopify 的招聘政策则更具象征意义:管理者必须先证明“AI无法完成任务”,才被允许新增人力岗位。 这种“AI优先”模式正在快速扩展至大型科技公司、远程组织和新兴初创企业。

这一切都对传统招聘平台构成根本性挑战。当企业可以通过AI系统在内部完成筛人、沟通、反馈等流程,是否还需要Indeed、Monster、CareerBuilder这样的“二手中介”?

自带人才资源的AI平台,正在绕过传统招聘入口

与招聘网站不同,以 HireEZ 为代表的 AI 主导型 sourcing 平台,正通过“自带人才图谱 + 主动推荐 + 多渠道触达”模式,直接打通企业招聘链条的前段。其最新推出的 Agentic AI 产品线,不仅能智能生成职位描述和人才画像,还能根据职位动态自动搜索全球超过8亿候选人的数据池,并通过多渠道(如邮件、LinkedIn、GitHub)实现个性化触达。

这类平台的核心优势在于:不依赖传统“发布-等待”的流量机制,而是主动“找到人、联系他、推动转化”,显著缩短招聘流程,尤其适用于技术、销售、医疗等“高需求+人才稀缺”岗位。

HireEZ 并非个例。Entelo、SeekOut、Findem、Fetcher 等新一代 sourcing tech 公司,纷纷布局 AI Agent 能力,试图将“招聘入口”从平台导流转为“搜索+自动跟进+分析”的闭环式体验。

这类产品的崛起正在清晰传递一个信号:企业并不一定非要依赖招聘网站,只要能高效获取人、联系到人、推进流程,平台不再是唯一通道。

平台价值重估:从流量生意转向数据能力

过去二十年,招聘平台依靠“职位广告+简历流量”的商业模式稳居入口地位。但今天,企业不再需要依赖外部平台筛选简历,也不再需要为“曝光”买单。

随着招聘数字化、AI自主化程度的提升,平台的价值正在从“渠道聚合”向“数据能力、系统协同”迁移。Recruit的整合动作正体现了这一趋势:通过将Glassdoor并入Indeed,集中资源打造AI招聘系统,并将“品牌+技术+用户行为”打通,才可能形成下一阶段的增长支点。

平台如果不能在AI系统中扮演“操作系统”角色,或在某一垂直行业构建高门槛的专业壁垒,将极易被AI招聘助手、私域SaaS系统所取代。

未来的招聘入口,将由AI定义

从表面看,这一轮平台裁员潮似乎只是经济寒冬下的被动收缩。但更深层的信号是:招聘的入口权正在从平台转向AI,从流量转向系统,从广告转向数据。

白领招聘正逐步走向智能化,蓝领招聘则重回本地化和平台外部化。传统平台的中介属性正在被解构,取而代之的是“流程引擎”和“智能交互”的新角色。

AI不会完全取代招聘行业,但它一定会取代那些缺乏AI能力、无法重新定义自身价值的招聘平台。

观点

CHRO如何在Agentic AI时代引领转型?-从工具使用者到组织智能架构师

HRTech概述:在AI快速演进的背景下,一种全新的人力资源战略正在崛起——Agentic AI。与传统自动化不同,Agentic AI 更强调“人机协作”,由HR主导、AI支持,共同实现更高效、更可信、更具战略性的决策模式。CHRO将不再只是执行者,而是组织智能的塑造者。他们将管理AI治理、建立伦理规范,并重塑人才战略与工作模式。

在AI技术席卷各行各业的当下,HR也站在了关键转型的风口浪尖。但这一次,变革不再是简单的流程自动化,而是一场围绕“智能协作”展开的深层重构。一场名为“Agentic AI”的革命正在悄然开启,而CHRO(首席人力资源官)正成为这场革命的核心引领者。

过去十年,AI在HR中的应用多集中于效率层面,例如自动筛选简历、智能排班或聊天机器人。人们习惯性地把AI当成一套“流程优化工具”。然而,在Agentic AI崛起的今天,这种理解已远远不够。

所谓“Agentic AI”,并非仅指具备感知、预测和处理能力的AI系统,更强调它在组织中作为“主动代理者”的角色。换句话说,它不再是“被调用的工具”,而是“共同参与决策与价值创造的智能个体”。

这对CHRO而言,既是一场挑战,更是一场空前的战略机遇。

CHRO的角色,将从“流程守门人”走向“组织智能架构师”

在《Agentic Carousel》报告中,HR的AI成熟度被划分为五个阶段,每一个阶段都对CHRO提出了新的要求。

在最初阶段,HR引入AI主要为了减负降本,例如RPA自动化、招聘系统、考勤管理工具。此时的CHRO,更多是“效率优化者”,关注系统选型与ROI。

进入第二阶段,AI开始赋能洞察。HR团队借助AI进行离职率预测、招聘渠道分析或薪酬对比。这一时期的CHRO,要成为“洞察翻译者”,能够将数据解读转化为业务语言,支撑高层决策。

而真正的转折点,发生在第三阶段——协作。Agentic AI的概念在这一阶段真正落地。HR开始引入智能推荐引擎、AI教练、员工发展路径推演等新型产品。AI不再仅服务于流程,而是与HR共建体验。CHRO的角色也随之转型,成为“人机协作推动者”。

接下来,是最难但也是最关键的第四阶段:信任建立。AI的使用引发隐私、偏见、透明度等伦理问题,这一时期的CHRO,不再只是HR部门的负责人,而是组织中AI治理的倡导者与建设者。他们必须从零建立伦理框架,设定治理边界,与法务、IT、风控部门紧密协作,确保AI在组织内“用得对、用得稳、用得明白”。

最终,顶尖的CHRO将进入第五阶段,成为真正的“组织智能架构师”。此时的AI已融入企业战略执行链条,HR也不再是传统的支持职能,而是构建“人+机”共生系统的中枢——既理解人性,也管理算法;既制定人才策略,也操控技术杠杆。

Agentic AI的核心:不是替代人类,而是赋能人类

Agentic AI强调的是主动性与人类协同。它不是接管HR的工作,而是把HR从繁杂冗余中解放出来,让HR团队更聚焦于影响力建设、战略落地与文化引导。

在这种模式下,CHRO的重点工作也随之改变。他们不再只关心绩效制度是否公平、薪酬是否具有市场竞争力,而是开始构思:

我们的AI招聘系统是否存在潜在偏见?

员工是否信任他们的职业成长轨迹是AI建议的?

组织是否具备基于AI洞察灵活重构团队的能力?

我们是否已建立起可以透明追责的AI治理体系?

这些问题,过去并不属于HR的核心关注,但如今,CHRO必须站在这些议题的最前线。

三个关键行动,构建AI时代的战略型HR中枢

首先,CHRO要搭建AI伦理与治理机制。这不是IT或法务部门的任务,而应由HR牵头,设立跨部门委员会,定义AI的边界与员工知情权,推动透明与信任的组织文化。

其次,要推动技能结构的系统性升级。AI不会自动提升组织智能,它需要人类理解、引导、解释。CHRO要重构培训体系,将AI素养、数据分析、跨职能协作、文化演进等能力融入人才发展路径。

第三,要以**“战略运营核心”的定位重塑HR架构**。不再把HR当作后台,而是将其升级为企业的“智能中控室”。通过AI与人协同,HR能实时洞察员工状态,预测团队动能,辅助管理层制定业务决策,真正参与业务成长。

未来的HR,不是更自动化,而是更智能化、更人性化

如果说过去的HR转型靠的是系统实施、流程重组与服务共享,那么未来的HR转型靠的将是战略主导、文化重塑与智能融合。

Agentic AI不是一项技术趋势,而是一场范式转变。它要求CHRO具备前所未有的综合能力——理解人性、驾驭技术、治理复杂系统、引领组织文化。

这正是未来最强CHRO的进化之路。

观点

Josh Bersin谈为什么关于 AI 会毁掉工作和人类的恐慌被严重夸大

HRTech 概述:Josh Bersin驳斥了关于AI将摧毁就业、削弱人类价值的广泛担忧。他指出,尽管AI发展迅猛,但多数企业目前仍处在AI转型的初期阶段,仅10%不到的公司真正实现了深度集成。以Galileo平台为例,Bersin强调,AI实际上正在释放员工的创造力,催生所谓的“超级员工”(Superworker),提升个人与组织的生产力,而非简单替代工作。

文章列举了多个行业和场景中的AI应用情况,包括Chipotle、H&M和中东地区的大型航空公司,均处于流程重构与工具探索阶段。Bersin认为,AI的使用反而创造了更多管理与优化工作的机会,从而使人类在工作中向更高层次的创造与决策迈进。他还指出AI目前仍缺乏情感、同理心、历史理解与人类的复杂动机系统,未来的企业创新仍依赖于人类独有的智慧与精神力量。

他呼吁业界抛弃AI恐慌,聚焦于学习如何善用AI这项工具。AI不会毁掉工作,而是会重塑工作,为未来几十年的职业发展提供新的路径。

详情阅读:

Josh Bersin说自己常被那些盛行的夸张文章和评论惊讶——说 AI 会毁掉就业市场、网络或我们的生活。尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)认为这是对人类的“存在性”变革。马克·贝尼奥夫(Mark Benioff)宣称,Salesforce 30–50% 的运营现在由 AI 完成。媒体如 The Verge(Nilay Patel)担心所有谷歌的网页流量将消失。

虽然没有人能预测未来,但我每个月都与数百家公司对话,每周与至少 5 家软件厂商会面,所以对现状有较清晰了解。正如我在《超级员工的崛起》中所述,上述很多恐惧其实都没有根据。相反,我坚信 AI 工具和平台将激发个人创造力、业务增长与创新,并由此创造许多岗位、提高工资、改善我们的职场与企业运营。

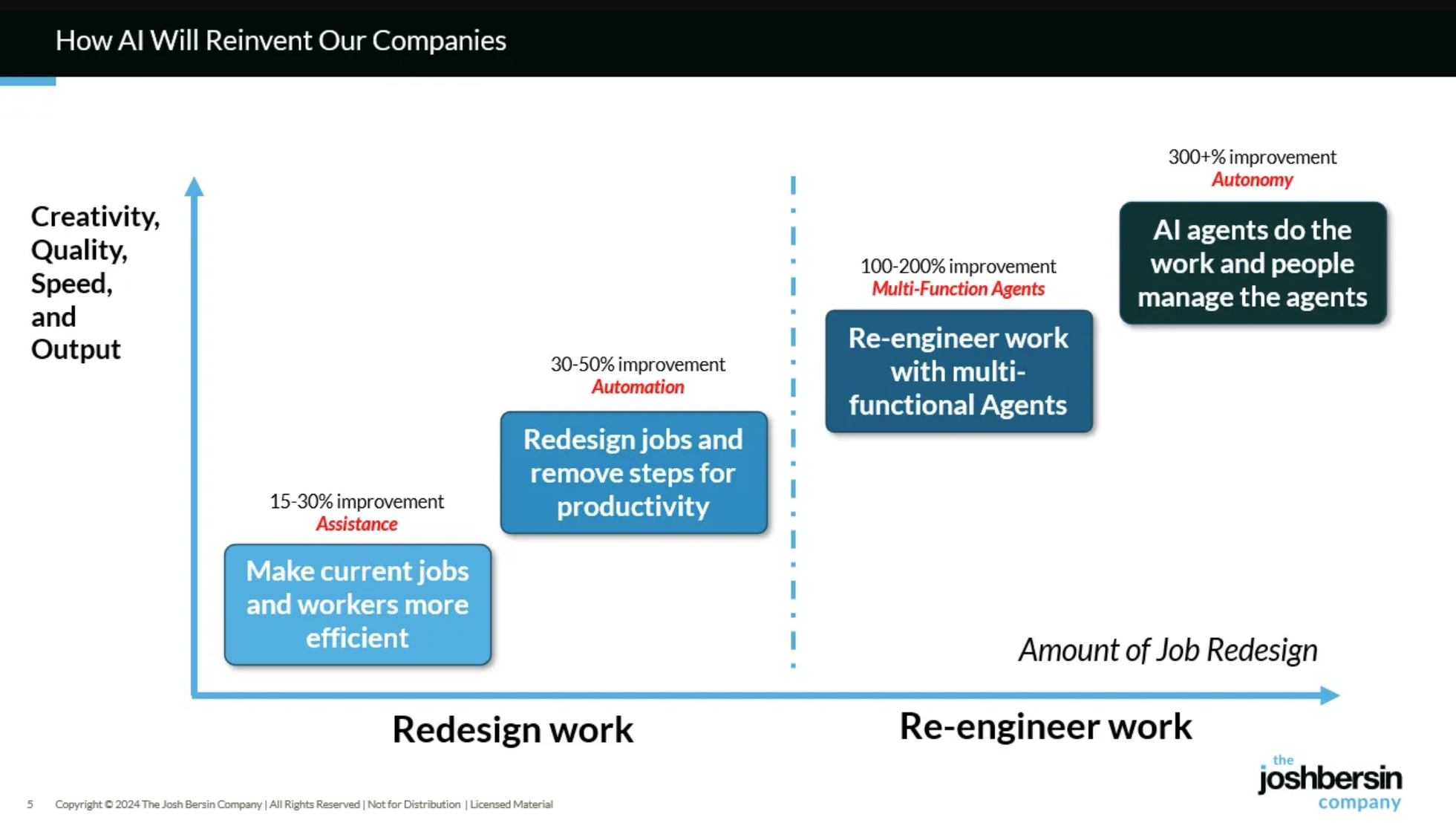

第一,所谓白领工作将被全面淘汰,目前还没发生

确实,招聘有些疲软,但主要原因是 IT 预算上涨 62%,CEO 正推动业务领导“采用” AI。这种推动效应减缓了招聘速度,几乎所有公司都在思考如何通过自动化重组岗位与职责。

我每天与高级 HR 领导交流,得到的反馈一致:CEO 与 CFO 已下达命令,“别招人了,赶快上 AI”。因此,招聘预算被冻结。

这种推动虽有道理,但很多东西尚未落地,因为像 MS Copilot、SAP Joule、ChatGPT 这样的现成工具,还不够贴合业务流程。目前尚不明确哪些岗位将被改变、哪些常规工作可以被淘汰,也不知道该买或做什么 AI 产品。

以我的 AI 转型四阶段模型为例,我估计当前有 60% 的企业处于阶段 1,30% 处于阶段 2,仅有不到 10% 达到阶段 3(在各业务职能中差异较大)。例如 Chipotle 在招聘中应用 Paradox 到第 3 阶段,H&M 应用 Maki People 也如此,我们自己的 HR Academy 已通过 Galileo Learn 达到阶段 3。

但总体来看,销售自动化、潜在客户生成(我现在每天都会收到许多“Agent”发来的垃圾邮件)、合同管理、营销(我们的 HubSpot 系统并不像想象中智能)、采购、应收账款等领域,AI 还没成熟。这正在到来,但还远远不到成熟阶段。

我希望在贝尼奥夫下次财报电话会上,他能具体说明到底节省了多少钱,并列出那“50% 岗位”。我怀疑他会这样做。根据 LinkedIn 数据,Salesforce 的自然营收增长约 8%,员工人数增长 4%,看起来只是略微提高了效率,不像贝尼奥夫所言那样夸张。

所以,这些承诺确实在未来几年内会兑现,但当前企业级落地仍有 1–2 年的开发周期。

例如上周,我在中东与一家大型航空公司会面,他们的 HR 团队刚开始做流程再造。虽然愿景逐渐明朗,但他们意识到所需产品目前尚未到位。他们正在做设计,并寻找合适的 AI 解决方案。

这就是为什么我认为大部分企业的 AI 转型将主要依赖内部构建,并联动供应商。我们已无法再用“买 Workday 然后启动”的方式实现自动化——AI agent 将高度可配置,公司必须清晰知道自己需要什么。

它会来……但现在还根本没到那一步。

第二,每一个 AI Agent 都创造了大量新工作

例如我们 Galileo 的 Agent 已有超过 4,000 人启用,它们发现自己有更多“新工作”需要做(如数据查找、流程清理等),因为那些重复、枯燥的工作被 AI 接管了。这就是“超级员工”效应。

就像买电吹风:叶子不会消失,你也不会扔掉扫帚。它只是让你吹叶子的速度快了 10 倍,但接下来你还得收拾、打包、放上路边回收。现在回收公司获得了更多叶子,你还可以修剪灌木(另一个机器人岗位),电吹风公司也赚更多钱。

换句话说,自动化一个任务,会推动我们从事更高价值的事情;越来越多时间会被用于管理这些工具(学习 prompt、找到高质量数据、不断迭代、培训、确保安全)。

本周我看到一个新的 AI 工具,它做 FP&A(财务、预算、计划与管理),每家公司都需要这种工具。旧系统人工处理简直是噩梦。这个新系统将其财务、CRM、HRMS 数据合在一起,自动发现利润缺口、进度滞后和预算超支。原来这要我和 CFO 手动处理几个小时。

这种超级员工效应正在进行中:美国目前失业率仍很低(4.2%),正如我在上一篇关于初级岗位的文章里说明的,工作市场虽有波动,但白领工作将在几十年内继续存在。我们只处在转型期。

我猜想当初互联网兴起(1998 年左右),人们预测“书本”会消失、零售门店会消失。但现实恰恰相反:作家和零售者进化为使用和借助网络。27 年后,我们建立了 Substack、混合电子商务、移动点餐等商业模式,推动图书出版反而繁荣。

写书依然值得,但很多作者更愿透过 Substack 建立受众,而不是被亚马逊“绑架”。超现实吧?这就是“超级员工”效应。一旦你意识到你会看到它无处不在。

这种关于我们工作、职业、生活的“创造性重塑”只会加速。我告诉客户:你们都是开发者!只要用英语(或本语)学习如何“编程与自动化”你的工作、生活与企业。

第三,AI 并不像 AI 工程师认为的那般“智能”

虽说大家痴迷于 AI 超智能和通用人工智能(GAI),但人类基因组比 AI 的高级数学复杂 1,000 倍。我们的基因组是数百万年进化的产物,因此人类擅长“感知、创造、情感与不可预测性”。

70 万亿种蛋白质组成为我们 DNA,每个细胞类型不同。这些 DNA 编码了千万年的学习、进化、环境与经验,有些科学家认为它近乎无限。拜托 Nvidia,不要拿它跟人比。

人类的这些“人类技能”:感知力、同理心、创造力、雄心、激情、毅力、创新力,在 AI 中都找不到。但 AI 是个非常强大的分析引擎,肯定会从经验中学习。

比如 Meta 刚宣布“超级智能实验室”,说到底是为了卖广告(也许还想做“恋爱机器人”)。它的业务由广告驱动,我懒得相信它会彻底改变我们的行业。除了让广告更精准(比如“焦虑中年女性”的广告),我没看到它能改变商业。

另一方面,我对“物理 AI”非常感兴趣——涉及物理、光、动量等方面,比如自动车辆、类人机器人和军用用途。我在中东看到了 Boston Dynamics 的一组爬行机器人网络,用于监测与保障石化厂的安全——非常让人毛骨悚然。

今天我在健身时跟教练聊起那些可以清理 100 磅杠铃的机器人。早年我在炼厂工作时,有一年硫化物泄漏杀死了一名操作工,那次惨剧绝对值得投资数百万来部署机器人监测系统。我猜现在很多化工厂、核电厂都在用这种机器人。我曾在核电站实习时,电厂工作人员总说“别靠那个阀门太近,因为那里有辐射”,但你看不见、感觉不到东西!

所以 AI 有成千上万惊人的用途,但这并不意味着自动驾驶汽车或炼厂机器人可以“感知”或“理解”道路、工厂或天气中的微妙差异。当然随着时间编码这些信号,但人类适应能力更强,我们将始终“超越”这些机器。

第四,是人类创造了新思想、新业务与新工业

再强调:是人类想出新的商业模式、创新、产品与服务,将价值带给世界。如果 AI 这么“聪明”,它为何不会自己成立公司?🙂

每一个突破性产品、科学发现、企业或创意,都是来自人的智慧。我们从出生起就是“学习动物”,具备生存、本能、恐惧、学习、ego、同理心、耐心、宽恕与胜利等复杂能力,正是这些特质造就了 Apple、Microsoft、Nike、Disney 等公司。每一个伟大的企业背后都有一个(或几个人)的主意,他们填补了市场空白。

AI 时代,我们终将迎来一套自动化 agent。买一个机器人,开启它,用它完成日常工作听上去挺诱人(我们用了几天就自动化了编辑与转录流程)。但推动我们的业务转向“智能 HR 与人才体系”的想法,是人类的主意,是我脑海中孕育的概念,是由我们的管理团队与合作伙伴策划打造的。

在压力之下,人类智慧大放异彩:看看乌克兰军队的创造力;看看我们如何迅速应对疫情;看看慢性病或某些残疾患者如何学会应对。这种人类智慧中蕴含神秘,我们拥有历史智能、道德标准。正如英国首席拉比 Jonathan Sacks 在他的经典著作中所言。这就是我所谓的“人类精神之不灭力量”。

每当我在客户面前讲述此类故事时,我感受到人类的创造力如何被激发。AI 并没有这种历史智能或时间因果关系。就如我与 Galileo 合作伙伴 Sana 的 CTO 探讨,他也认可 AI 不具备对历史及因果变化的真正理解。我会进一步与科学家们交流,但仍相信人类在学习与适应上远远领先于任何数据系统。

底线:我们的工作与生活是安全的

最后的结论是,也是我想传达的核心:AI 是工具。我们可以构建它,也可以教它做我们想要的事。如果我们不加控制,它或许会伤害我们(正如割草机或电锯),但是否使用取决于我们这群高级智慧人类。学习它、理解它、驾驭它,用它改善我们的工作、企业与生活——那就没错了。

生活会继续,经济仍由情感驱动,商业仍由人类的灵感、激情、毅力与努力推动。

观点

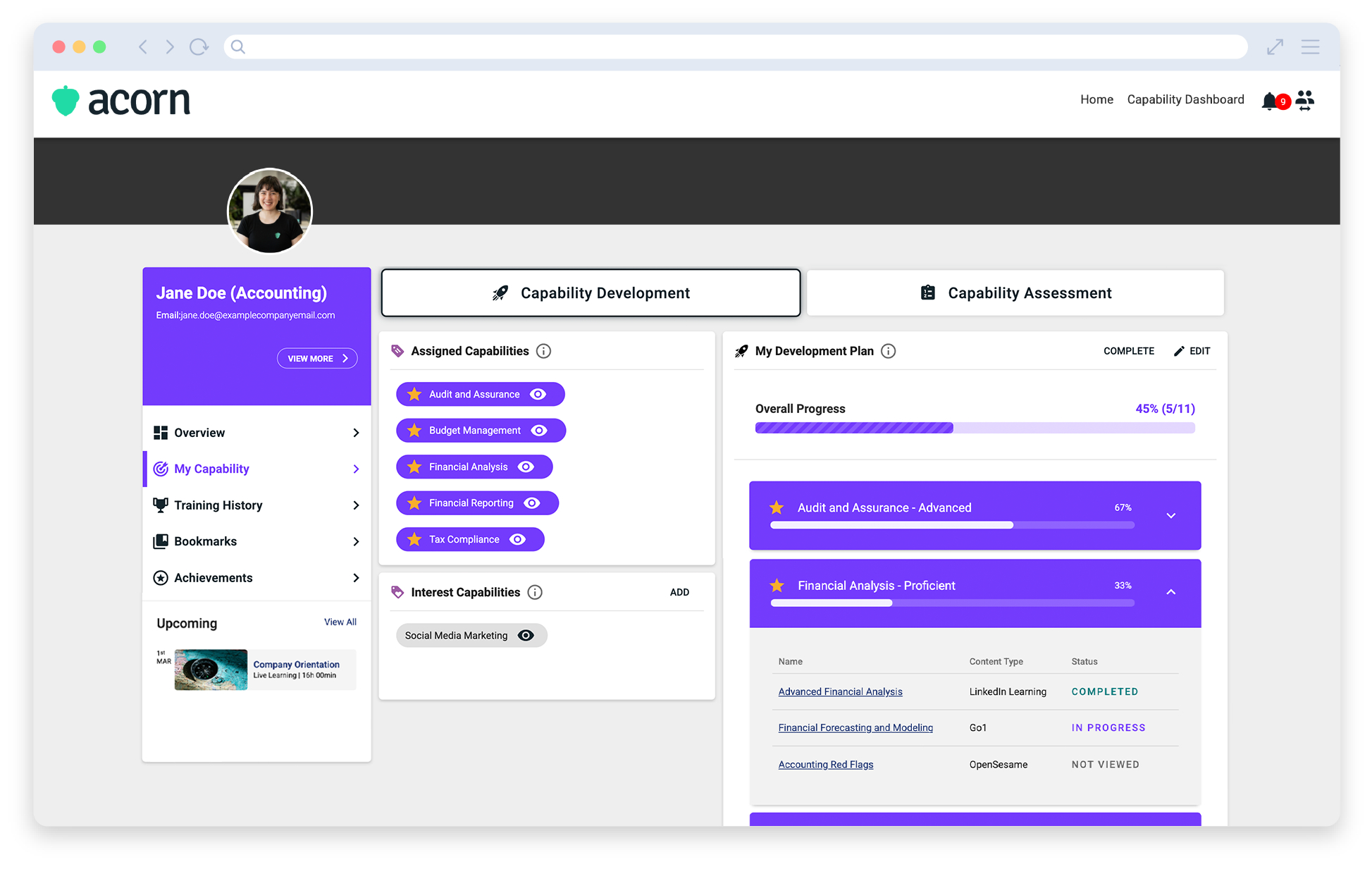

【加拿大】温哥华的AI绩效学习平台Acorn完成1230万美元A轮融资,重塑企业人才发展模式

HRTech概述:总部位于加拿大温哥华的企业学习平台 Acorn 宣布完成 1,230 万美元 A 轮融资,由私募股权公司 Level Equity 领投。本轮资金将用于全球扩展、产品迭代以及战略合作发展。与此同时,Acorn 推出了其旗舰产品 Capabilities AI,这一工具可在数分钟内根据岗位需求自动生成个性化员工发展路径,替代以往费时低效的能力框架制定流程。

总部位于加拿大温哥华的AI绩效学习平台 Acorn 宣布完成 1230万美元A轮融资,本轮由私募股权投资机构 Level Equity 领投,资金将用于产品研发、全球市场拓展及战略合作深化。此次融资也标志着Acorn正式迈入加速增长阶段,持续推动其“绩效学习管理系统(PLMS)”的全球落地与推广。

作为一家AI驱动的人才发展平台,Acorn此次同步推出创新产品 Capabilities AI,可自动将岗位描述与能力框架匹配,在数分钟内生成个性化员工发展路径,从根本上解决了传统企业学习系统中“培训无效”、“内容割裂”、“能力难以衡量”的痛点。

根据Acorn发布的《2025年企业绩效与学习调研报告》:

仅29%的员工对公司当前的绩效评估方式“非常满意”;

约80%的高管坦言员工必须“离职”才能获得实质性成长机会;

超过44%的受访者质疑当前绩效评估的公平性;

多数企业缺乏统一的能力管理平台,学习与绩效系统严重割裂。

Acorn创始人兼CEO Blake Proberts 表示:“企业学习系统早已与实际绩效脱节。我们希望通过AI能力引擎让学习内容与岗位要求真正对齐,帮助员工知道‘如何在岗位上成功’,从而推动绩效提升与职业成长的正循环。”

Acorn自2023年起提出“绩效学习管理系统(PLMS)”概念,区别于传统LMS平台,PLMS强调将学习内容与岗位能力精确绑定,通过能力评估实现学习效果量化,助力企业在技能短缺与人才流动压力下建立更清晰的员工成长路径。

投资方Level Equity合伙人Charles Chen 表示:“Acorn在一个由传统技术主导的市场中,成功切入学习与绩效融合的关键环节。其能力导向的框架不仅提升了学习成效,更为组织量化人才价值提供了清晰路径。”

Acorn目前已建立了超过 1600项能力模型与4800个能力等级,帮助企业快速构建岗位能力画像,实现从招聘、培训到绩效的一体化管理。

观点

【重磅】Workday 全新出击中型市场:WorkdayGo 背后的战略转向与行业冲击波

HRTech概述:Workday 正在进行战略转型,从以产品为中心转向以市场为导向。2025 年春季发布的 350 多项新功能,强调了 AI 驱动的人才再发现和简化的工作流程。Workday 通过 WorkdayGo 进军中型市场,面临 UKG 和 HiBob 等竞争对手的挑战。全球扩张将依赖于在 SAP 和 Oracle 主导地区的战略合作伙伴关系。尽管面临 AI 领域的挑战,Workday 的创新和增长承诺值得肯定。更多请关注 HR Tech,为你带来全球最新 HR 科技资讯。

2025 年春季,全球领先的 HCM 云平台 Workday 正式迈出其转型路上的关键一步——推出专为中型企业打造的“WorkdayGo”快速部署方案。这一动作不仅标志着 Workday 正式向更广阔的中型市场渗透,也被行业权威 Josh Bersin 称为“市场导向转型中的里程碑事件”。

WorkdayGo 是什么?不是“简化版”,而是“快装版”

过去十年,Workday 成功定义了大型企业级人力资源与财务系统的标杆,其客户包括 Amazon、Pfizer、Bank of America 等全球巨头。但中型企业却常常因其部署成本高、周期长而望而却步。

WorkdayGo 改变了这一切。

据 Workday 官方介绍,WorkdayGo 是一套预配置、可快速上线、面向 500–5000 员工规模企业的标准化解决方案。它涵盖招聘、薪酬、员工入职与管理等核心流程,借助 AI 自动化引擎,最多可在 8 周内部署上线,相比传统项目节省了高达 60% 的实施时间。

据 Workday 多家实施伙伴介绍,WorkdayGo 使用标准化模板、预设数据模型和流程配置,客户通过“启动—配置—上线”三步走流程,即可在 6–8 周内完成部署。这种方式大幅降低了项目复杂度,支持“轻咨询+本地化适配”模式,使得中型企业无需依赖长期顾问驻场即可完成上线。

为什么 WorkdayGo 来得正是时候?

中型企业正成为 HR SaaS 增长主战场在全球范围内,员工规模 500–5000 的企业数量远超大型组织,尤其在亚太、欧洲及拉美市场,仍有大量企业尚未完成核心 HR 云端化。这也是为什么 HiBob、UKG、Paycor、Dayforce 等厂商过去两年纷纷发力中型市场。

竞争格局变了,Workday 不能等了HiBob、Personio 等“生于中型市场”的厂商,凭借快、轻、灵的产品模式在全球迅速扩张,已经开始威胁 Workday 的生态边界。WorkdayGo 被视为对这些“新贵”直接反击的产品利器,意在捍卫其在企业人力系统领域的领导地位。

实施伙伴网络的转型机会WorkdayGo 还为系统集成商(SI)与合作伙伴生态提供新的商业路径。以往长周期项目只适合大型实施商,而 Go 模式让中小服务伙伴也能进入生态,在更多国家落地本地化版本,这将大幅提升 Workday 的全球渗透力。

Workday 的“市场导向”战略初见成效

Kathi Enderes 在其文章中指出,Workday 正在经历一次从“产品驱动”到“市场驱动”的彻底转型。此次春季更新中,Workday 一口气发布了 350 多项新功能,涵盖 AI 人才再发现(Talent Rediscovery)、自动化配置(AI Configurator)、全新 Workday Assistant 助理、全球薪酬适配等。

而 WorkdayGo,则是这些 AI 能力的缩影:让中型企业也能以极小成本享受 AI 带来的效率红利。

中型市场将成 2025–2027 年竞争核心

HRTechChina 观点认为,WorkdayGo 的发布并非“推出新产品”那么简单,而是标志着 HCM 产业进入“全栈产品 × 全市场覆盖”的深水区竞争阶段。谁能以最快速度服务中型企业、以最低门槛交付 AI 价值,谁将在新一轮 HR SaaS 战争中胜出。

Workday 正在以行动表明:它不再只是大企业的选择,也正在成为中型企业的 AI 人力伙伴。

以上信息来源多方解读,其中参考workday、josh bersin、Kathi Enderes等内容

扫一扫 加微信

hrtechchina

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

观点

扫一扫 加微信

hrtechchina

扫一扫 加微信

hrtechchina